2025年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年。

80年前,貴州作為戰(zhàn)略大后方——內(nèi)遷學校、圖書館在此續(xù)燃文脈;萬畝茶園在烽火里抽枝發(fā)芽,托舉戰(zhàn)時經(jīng)濟;二十四道拐千回百轉(zhuǎn),成為國際援華“生命線”;貴州健兒出黔抗戰(zhàn),寫就“一寸山河一寸血”……

值此歷史節(jié)點,貴州日報天眼新聞推出“一見·抗戰(zhàn)貴州”系列報道,講述貴州抗戰(zhàn)故事。第三期《烽火硝煙中,他們在貴州安放一張手術臺》,讓我們一起走進圖云關,探尋烽火歲月中治愈戰(zhàn)爭創(chuàng)傷的手術臺。

就地取材的竹子搭起簡易手術室和手術臺,配上一把小刀、一個鉗子和七個血管鉗,這樣就成為完成一臺手術的全部設施……1939年至1945年,中國紅十字會救護總隊駐扎于貴陽圖云關,在長達6年的烽火歲月中,地處大后方的貴州為中國抗戰(zhàn)安放下一張張治愈戰(zhàn)爭創(chuàng)傷的手術臺,來自世界各地的醫(yī)護人員用近20萬次手術,鐫刻下一段可歌可泣的史詩。

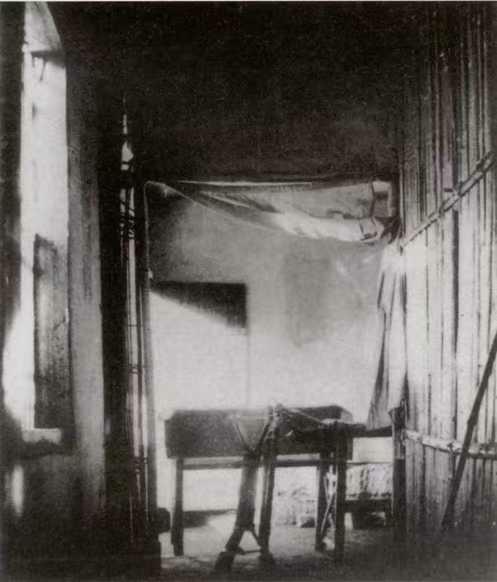

用竹子搭建的手術室。

夏秋時節(jié),貴陽城東5公里處的圖云關林森茂密,景色宜人。關隘之上,中國紅十字會救護總隊圖云關舊址巍然屹立。

位于貴陽市森林公園內(nèi)的貴陽圖云關救護總隊部舊址。

86年前,中國紅十字會救護總隊輾轉(zhuǎn)遷駐此地,圖云關匯集了全中國最強大的戰(zhàn)地救護力量,成為全國抗戰(zhàn)救護的“心臟”,上千噸世界援華醫(yī)療衛(wèi)生物資集中到這里,又源源不斷送往全國各地,其中包括八路軍、新四軍的抗日根據(jù)地,無數(shù)參與抗戰(zhàn)的中外醫(yī)護工作者在這里留下戰(zhàn)斗印記。

圖云關救護總隊復原沙盤。

貴陽市政協(xié)原副主席楊永楦告訴記者:“1939年到1945年,中國紅十字會救護總隊在圖云關上駐扎了六年之久,共做手術20余萬次,住院和診療的傷員和病人200余萬人次,一個醫(yī)生一天要做七八臺手術。”

楊永楦的父親楊錫壽是湖南長沙人,1944年畢業(yè)于中正醫(yī)學院。在一名醫(yī)生推薦下,他來到圖云關,跟隨著名醫(yī)學家、時任救護總隊內(nèi)科指導員周壽愷一起工作。“圖云關在當時是全國抗戰(zhàn)的醫(yī)療救護中心,培訓醫(yī)生和護士組成醫(yī)療隊派到戰(zhàn)場,烽火硝煙中和戰(zhàn)士在一起。圖云關還是一個醫(yī)療物資的集散地,我父親曾在回憶錄上說,圖云關那時候白天的路上是沒有車的,到了晚上車輛來往頻繁,上千噸醫(yī)療物資送到前線。”楊永楦說。

資料顯示,救護總隊位于檢查哨和羽高橋山坡公路之間,設有戰(zhàn)時衛(wèi)生人員訓練所、基地醫(yī)院、骨科病房、疫苗工廠、假肢廠、小學等,可以進行細菌檢測、制作安裝假肢、被服及繃帶口罩加工、生產(chǎn)藥品等。

群眾在圖云關抗戰(zhàn)紀念館參觀。

由于物質(zhì)條件差,所有建筑都十分簡陋,屋頂都是稻草蓋的。前線工作環(huán)境極端艱苦,圖云關上的病房、手術室十分簡陋,藥品和醫(yī)療器械供應也成問題。

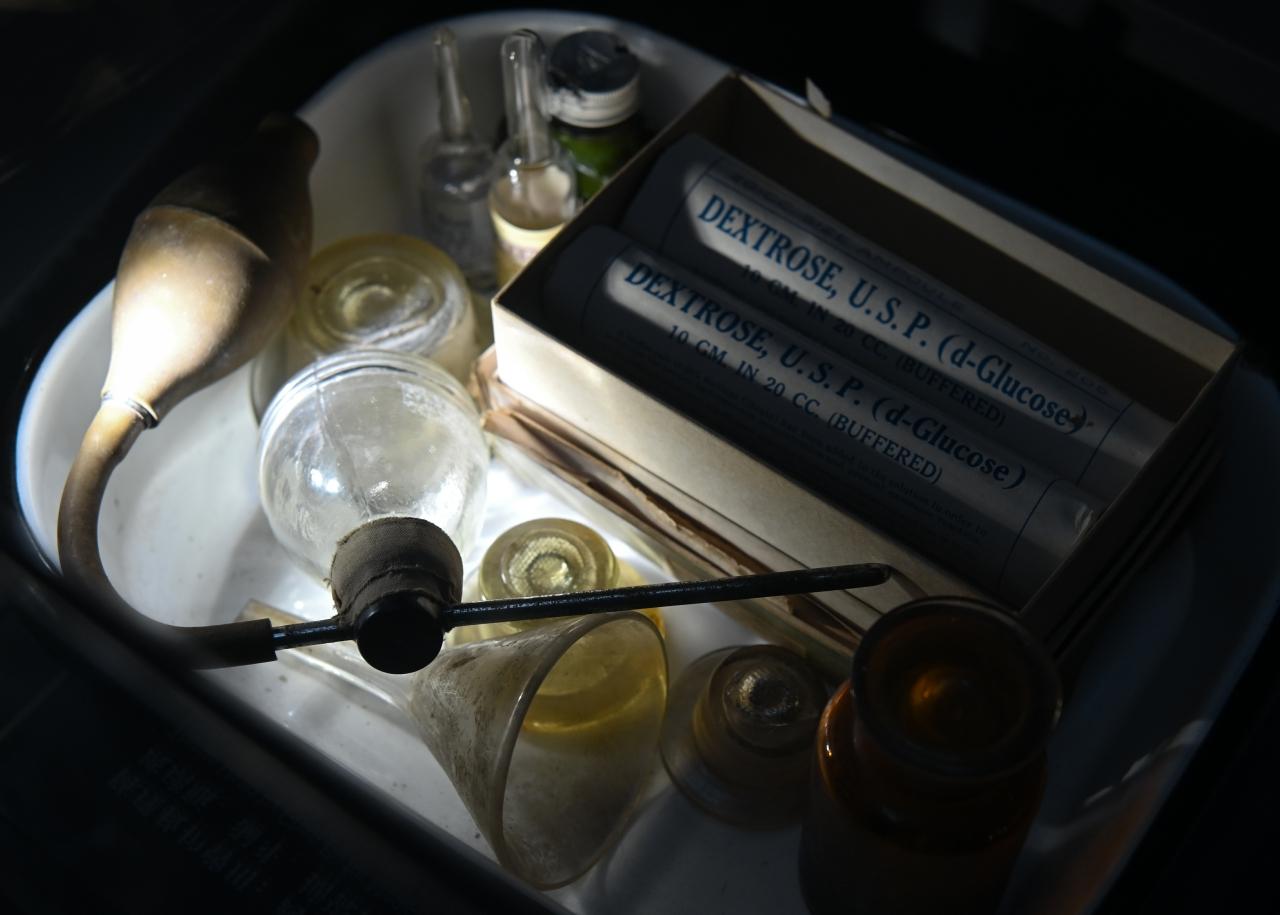

圖云關抗戰(zhàn)紀念館內(nèi)展示的救護器械。

“救護總隊是一個民間性質(zhì)的戰(zhàn)時醫(yī)療救護組織。眾多愛國醫(yī)務工作者不畏艱苦的生活條件,不計待遇,主動參加救護工作。”貴州省委黨史研究室決策咨詢處處長朱仁印介紹,救護總隊在抗日戰(zhàn)爭時期的工作是隨著戰(zhàn)地救護的需要逐步發(fā)展起來的,其工作宗旨是以深入戰(zhàn)地,輔助軍醫(yī)救傷醫(yī)療為入手,以協(xié)助發(fā)展戰(zhàn)區(qū)防疫保健,保障部隊戰(zhàn)斗力為主。由于救護總隊的工作重點是救護傷病員,當時設立的行動口號是“救死扶傷,博愛恤兵”,還對所有工作人員訂立八條救護信條。

羅馬尼亞醫(yī)生楊固(中)在中國為傷員做手術。

外科醫(yī)生湯蠡舟兒子湯章城在回憶文章中說,哥哥湯衛(wèi)城突發(fā)急性盲腸炎,父親決定自己來為兒子手術,于是在山上找了一間草屋,消毒后作為臨時手術室,請一名護士當助手,手術才得以順利進行。

群眾在圖云關抗戰(zhàn)紀念館參觀。

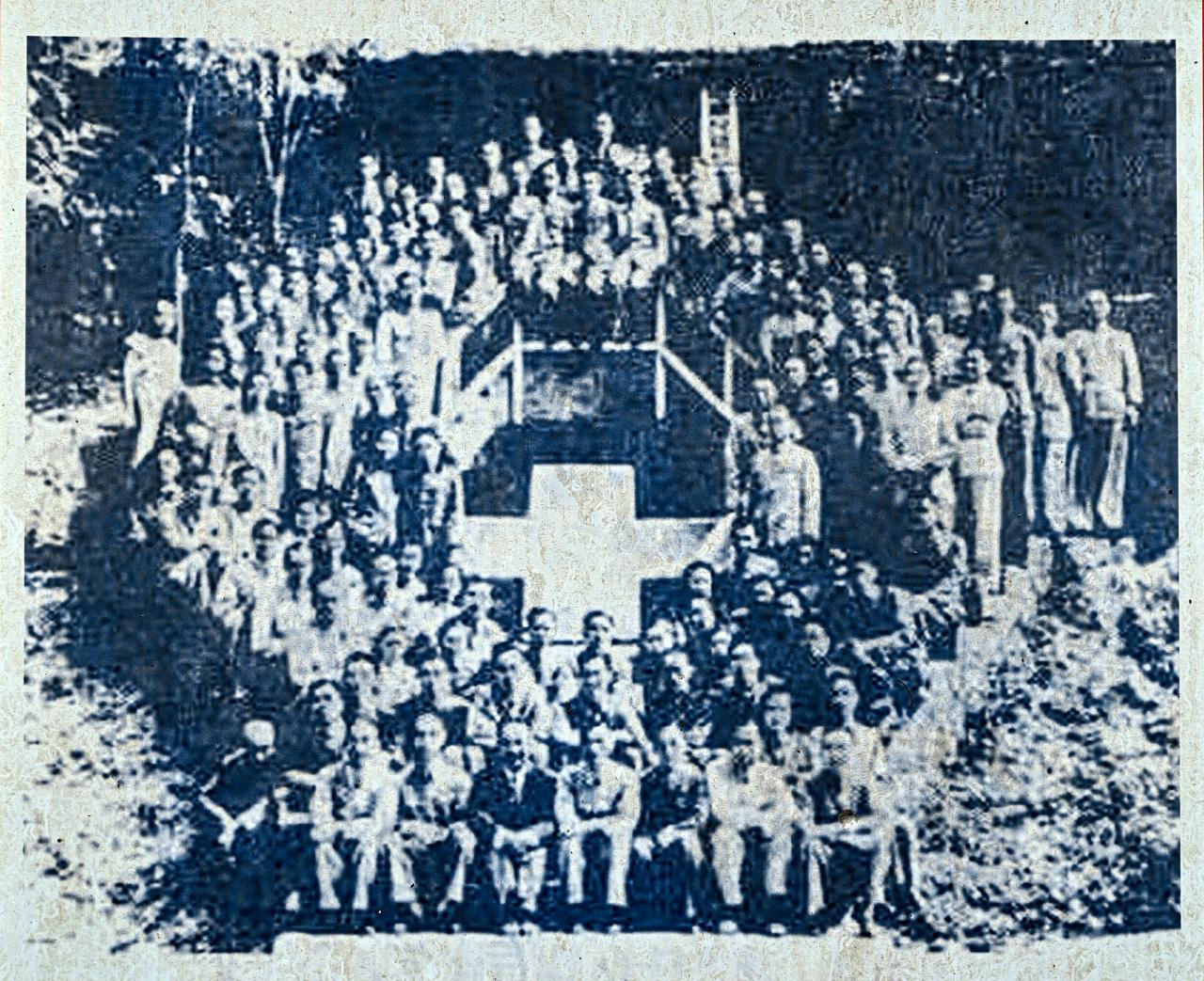

“在長達6年的烽火歲月中,地處大后方的貴州為中國抗戰(zhàn)安放下一張張治愈戰(zhàn)爭創(chuàng)傷的手術臺。”圖云關抗戰(zhàn)紀念館解說員毛天玲子說,“期間,數(shù)十名外籍醫(yī)生不分宗族信仰,不分國籍和膚色,積極參加中國的戰(zhàn)地救護服務工作,為爭取世界反法西斯戰(zhàn)爭東方主戰(zhàn)場的勝利,無私奉獻著自己的醫(yī)學知識和技能。”

抗戰(zhàn)勝利消息傳達到圖云關后的大合影。

援華醫(yī)生們努力救治傷員、撲滅疫病、培訓軍醫(yī);羅馬尼亞醫(yī)生柯讓道用石灰和硫磺調(diào)制成經(jīng)濟涂劑,先后治愈了大量疥瘡患者;奧地利醫(yī)生嚴斐德就地取材建立竹子醫(yī)院,用竹子搭起簡易手術室和手術臺;德國化驗員孟威廉在缺乏自來水和器皿的情況下,自制實驗器材,取得化驗工作重大進展;奧地利醫(yī)生富華德在軍營里推廣注射霍亂、傷寒和天花疫苗,舉辦衛(wèi)生講習班,培訓前線人員如何進行包扎,如何急救……

貴陽市森林公園內(nèi)的中國紅十字會救護總隊貴陽圖云關抗戰(zhàn)紀念館。

此外,救護總隊還協(xié)助駐地的地方衛(wèi)生防疫部門撲滅當?shù)匾咔楹烷_展環(huán)境衛(wèi)生、防疫防病工作,并開設門診部為貴陽平民百姓提供醫(yī)療服務。

簡陋的竹棚手術室、屈指可數(shù)的器械、匱乏的物資,這些看似不可能的條件,卻被中外醫(yī)護人員以超凡的勇氣與智慧轉(zhuǎn)化為拯救生命的堅固堡壘,他們以血肉之軀筑起一道守護生命的防線。圖云關這段烽火歲月中的救護壯歌,不僅是中國抗戰(zhàn)史上熠熠生輝的一頁,更是生命至上、仁愛無私、救死扶傷的精神完美詮釋。

圖云關中國紅十字會救護總隊的燈火雖已湮滅在歷史長河中,但它所點燃的人道主義火種,對生命的敬畏與守護,值得我們永遠銘記與傳頌!

往期回顧

烽火硝煙中,貴州為他們提供一張平靜的書桌|一見·抗戰(zhàn)貴州①

烽火硝煙中,他們在貴州種起一片茶園|一見·抗戰(zhàn)貴州②

烽火硝煙中,他們在貴州建起一條“抗戰(zhàn)生命線”|一見·抗戰(zhàn)貴州③

總策劃 陳麟

執(zhí)行 成嘉廷 黃蔚

貴州日報天眼新聞記者

謝佳杰 賈智 趙相康

包裝 曹雪薇

海報 羅紫月

編輯 彭玲

二審 朱東科

三審 成嘉廷

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。